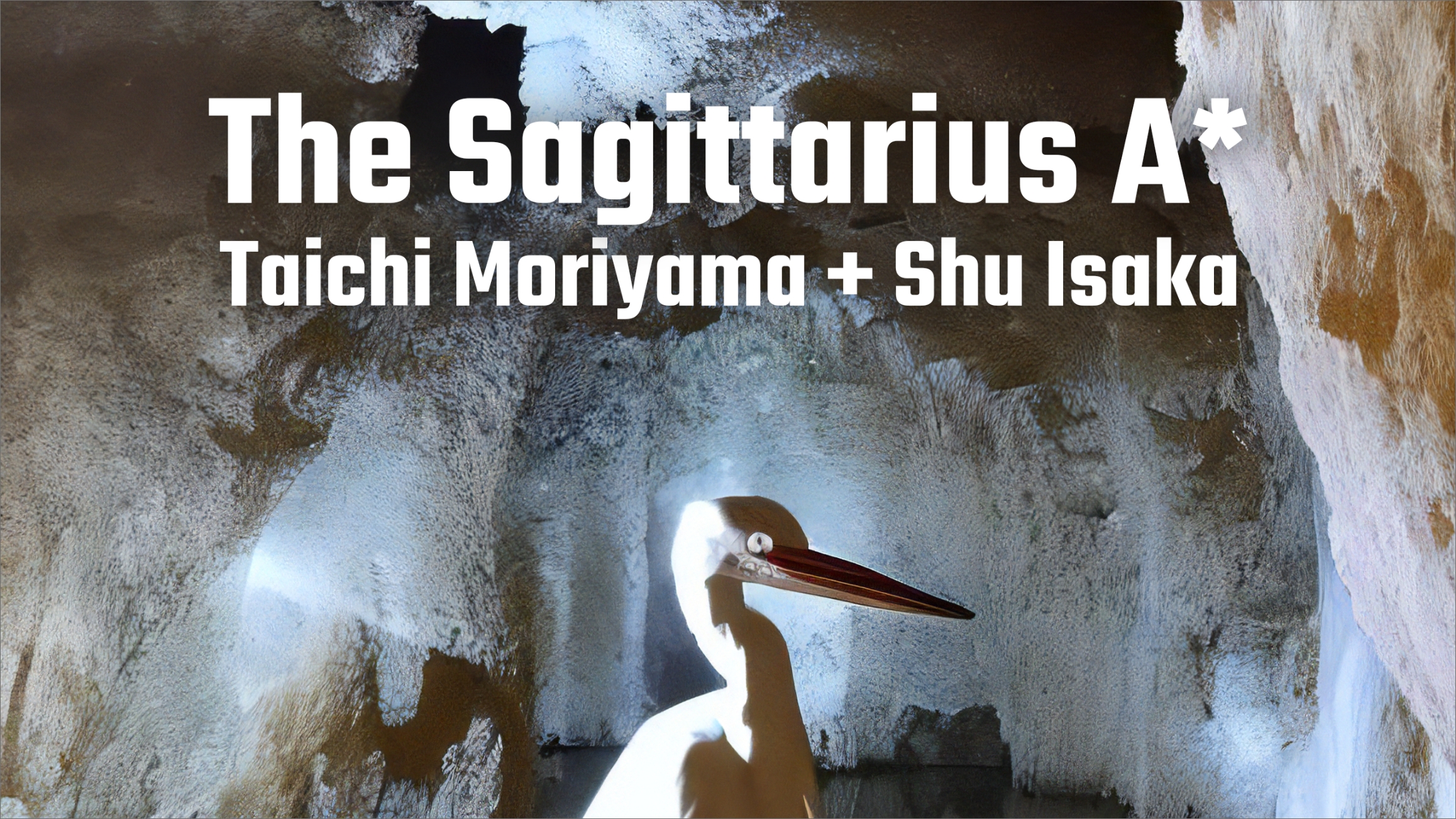

The Sagittarius A*

サギタリウス A*

Do a

frontは、2022年12月に、アーティストの伊阪柊と森山泰地を招聘し2週間の滞在制作と3日間の成果展覧会を行ないました。当団体としては、はじめて秋吉台国際芸術村の宿泊施設とスタジオを利用し、実施した事業です。

自然豊かな秋吉台は、大変魅力的であると、Do a

frontを訪れるアーティストから熱心にいつも話を聞いていました。私たち団体にとっても秋吉台国際芸術村は、アーティスト・イン・レジデンス事業を実施する際、いつも参考にさせていただいた場所です。その場所で、事業を実施できたことに大変感激しております。

今後とも、自然豊かな秋吉台と作品制作に集中できる秋吉台国際芸術村を訪れるアーティストをサポートしていきたいと強く感じる事業となりました。

2023年3月10日 Do a front 代表理事 藏田 章子

展覧会詳細

日時

2022年12/17 〜 12/18

10:00 〜 16:00

会場

秋吉台国際芸術村 研修室3

Akiyoshidai International Art Village / Training room3

入場料

無料

主催:

Do a Front

助成:

公益財団法人 山口きらめき財団

後援:

山口現代芸術研究所(YICA)

山口大学人文学部藤川晢研究室

山口大学教育学部中野良寿研究室

参加アーティスト

活動報告

伊阪 柊 Shu Isaka

『事前確率手荷物検査|Prior Possibility Security Screening』

山口県美祢市にある秋吉台の隣に聳えるもう1つの石灰岩質の山塊から採掘された石灰岩が15km北の港までベルトコンベアによって運ばれている。ベルトコンベアの各ポイントには運搬速度を維持するためのエンジン施設が備えられており、この施設はエンジンを置く台座という意味か、『エンジン座』と呼ばれている。エンジン座は少なくとも第1から第4まではあると思われるが、今回の長門までのベルトコンベアの追跡では実際にいくつあったのかは不明である。展示会名でもある洞窟に見立てられたサギタリウスA*は射手座のブラックホールである。ある未知の空間を前にして場が与えられた時、どのように表現の質が変わるかに着目した今回の試みにおいて、『エンジン座』はその暗い道を照らすアステリズムのようであり、そこに前兆を見出すには、水中を狙う鷺の如き鋭い眼光でそれを凝視する必要があった。やがて秋吉台国際芸術村の建材に回帰していく石灰岩は闇の空間を通過して様々なコンステレーションを始めるだろうが、今回はそのインフラとの戯れに留まる。山塊>建築物>石・草はパッケージへと凝縮され、その事前準備の荷物(信念)の分布から未来の廃墟惑星を投影する。

映像1「Wormhole」 11m39s

映像2「Bridge」15m34s

インスタレーション

(石灰岩、ヒトツバ、クジャク石、スラグ、化石、民芸品、パソコン、金属缶等)ドローイング「PPDD」

国際芸術村滞在記録

概略

2022年12月6日から19日の間、作家である森山泰地と伊阪柊は秋吉台国際芸術村に滞在し、周辺地域のフィールドワークを行いながら、その成果として展示を行った。

今回の滞在のテーマは「準備」である。当初、森山泰地と伊阪柊は、秋吉台と秋芳洞という地質学的に特殊な環境に注目し、鍾乳洞やドリーネといった地形の中で制作し、展示をするという構想を考えていた。勿論これはいささか夢想的な構想にすぎず、実現させるにはそれ相応の課題や障壁が存在することは容易に想像できる。それをいつ実現するか分からない未来の目的として据えた上で、そこまでの過程の中で、空間や場所の特殊性だけでなく、そうした時間的な特殊性にも身を置くことで、普段とは異なる発想や発見、制作の動機を探るきっかけになるような多様な試みとして、制作や展示を考えてみるということが「準備」をテーマとした理由である。

そして今回は初の環境とのインタラクションとして森山と伊阪は秋吉台周辺のフィールドワークを行った。

秋吉洞や大正洞、景清洞に赴き、それぞれの洞窟内で展示を行うとしたらどのようにできるか等を想像したりした。特に景清洞の最深部の、手に持っている光を失ったら完全な闇に取り残されてしまう空間などは、仮に実際に展示を行うには多くのリスクを孕んでいるものの、様々なありえるかもしれない鑑賞体験の可能性を考えることができた。洞窟内の壁には至る所に墨などで書かれた過去の洞窟に入った人たちによるサインがあり、古いものでは明治時代の日付が併記されたものもあり、すでにテキストに主眼が置かれた展示を見ているような気持ちになった。

また雨水と地下水の動きによって作られた鍾乳洞だけではなく、奈良時代から人工的に掘られてきた長登銅山の坑道にも入ることができ、青緑色に輝く孔雀石に覆われた洞窟内には近づいても微動だにしないハイバーネーション中のコウモリの群れに出くわした。超長期間の移動のために自ら冬眠に入り、到着地点を夢見ながら時を超えようとするコウモリたちの姿は、未知の展示空間にたどり着くための準備を行う主体としての我々の在り様と重なった。

勿論実際には眠ってばかりいたわけではなく、日々フィールドワークを行いながらも、宿泊施設ではプランを練ることに集中することができた。施設内には共同のキッチンがあり、そこで日々美祢市の特産品を使って調理を行った。森山は、東京では低品質のものが非常に高価に取引されるクレソンが、美祢市では高品質で安価に入手できることに歓び、毎日大量のクレソンを生で食べては再び手に入れるため車を走らせた。遂には秋吉台の地下水が湧き出る泉のほとりに自生するクレソンの群生地を発見するまでに至った。伊阪は共同キッチンの奥の通路を通って行ける磯崎新設計による個人邸宅「N邸」の再構築であるサロンにあるクラシックかつリッチな音響機器でSuomisaundi等を再生することによって構想を深化させることができた。秋吉台国際芸術村の建物の裏には権現山と呼ばれる標高290m程の山がそびえており、気軽に山頂まで登ることができ、各自時間のある時に登った。山頂付近にはヒトツバと呼ばれるシダ系の植物が繁茂しており、山体を構成する花崗岩の表面から葉っぱを一枚だけ出すようにして生える奇怪な生態を持っているが実は全て1つの根で繋がっている一個体である。この権現山は石灰岩の岩盤を地下のマグマ活動によって作られた花崗岩が上昇してきたことによってできている。こうした構造は近傍の地域でも見ることができ、熱水と多様な鉱物を含む花崗岩が、その熱水によって周囲の石灰岩を溶かし、それによってできたポケット状のくぼみに鉱物が蓄積したりすることによって、長登銅山のような鉱脈ができる。山頂からは眼下に芸術村、反対側には秋吉台を望むことができた。

秋吉台に登った際には、南西に位置する御鉢山からその先に見えるもう一つの石灰岩の山塊での大規模な採掘風景を見ることができた。その山塊からは一本の線が北に向かって延びているのを見て取ることができる。この線は採掘された石灰岩を長門の輸送船にまで自動的に運ぶための15kmに渡る長大なベルトコンベアである。

このベルトコンベアを追跡する中で、ベルトコンベアの駆動を維持するためのエンジン施設が各所に設置されていることが分かった。これらは「エンジン座」と呼ばれていた。この座は台座という意味であるが、洞窟での展示という未知の暗黒領域を前に、我々にとって数少ない貴重な指針となるという意味で、古来より方角や未来の運勢を判断する星座という意味合いに取ることができた。

いくつかの「エンジン座」に臨みつつ、途中長門市にある香月泰男美術館に赴き、香月がシベリア出兵していた頃の油絵や、帰国してからのアトリエで書かれた静物画などを見ることができた。展示は香月の人生に沿って作品が並んでいくのだが、晩年になって唐突に作風が暗く、不明瞭になっていくのが印象的だった。美術館の建物の展望台には、香月の生まれた家とシベリア、またその他の国の方向を示すサインが壁に書かれており、石灰岩のベルトコンベア追跡という行為と相まって地理学的、地政学的な空間の関係を少しばかり考えさせられた。

長門の港では、移動してきた石灰岩が粒の大きさで分けられ、高さが20m程の山が3つほど連なっていた。美祢市にある山塊がゆっくりと日々15km先に転送されているその様子は、限られたネット環境で膨大なデータをゆっくりとアップロードし、ダウンロードする営みを髣髴させる。いずれ美祢市の山塊は全て転送を完了し姿を消す日が来るのかもしれない。その一方で長門市に巨大な山塊が姿を現すことはないと思われる。ダウンロード中の石灰岩の山並みは、すぐさままたベルトコンベアに乗って、港に係留された輸送船に送られる。港近くの浜辺で出くわした、浜辺に漂着した陶器の破片を集めて彫刻作品を作る作家は「石灰岩は少なくとも神戸、東京、韓国へと送られる。」と教えてくれた。秋吉台と双子の関係にあるもう一つの山塊を構成する石灰岩はやがて各都市のどこかの建築物やインフラストラクチャーとしていつか再会を果たす可能性がある。

いつかと言ってみたものの、その再会は意外にも速く、またすでに果たされていた。我々が滞在していた秋吉台国際芸術村の建築物の壁面には膨大な量の秋吉台の石灰岩が使われており、トイレやテラス、会場のホールの床面などには、石灰岩がかつてサンゴ礁であった頃に生きていたフズリナや貝やアンモナイトがいるのを見ることができる。

こうした周辺地域のフィールドワークと、様々な時間や物質のフィードバックループを経験した上で、諸々の要素をパッケージングし、今後の来るべきプロジェクトに備える手続きを始めることになった。森山は各所で集めてきた岩石に、マイクスタンドに吊り下げられたペットボトルから水が紙紐を伝って滴り落ちるインスタレーションを制作した。それは各洞窟内で起こっている、まさにその洞窟空間の生成の発端としての現象へと注視させる「濡れることについて」の哲学装置であり、同時に洞窟内の水気に満ちた環境で展示を行った時にどのような展示が可能になるかのリアルタイムシミュレーションでもある。伊阪はベルトコンベアを追跡するフィールドワークを通して撮影した映像の上映と、同地を360度カメラで撮影した球体映像を、洞窟に見立てたシリンダー容器の底に投影するインスタレーションを制作した。投影源には各所で集めた岩石、化石や植物、特産品、そして秋吉台を指し示す地図と、洞窟内で展示を実施するベストな方法についてAIに相談した痕跡を表示したパソコンによって構成されたパッケージが設置されている。

滞在最終日である12月19日には展示会場でトークイベントを実施した。トークは森山、伊阪両者がともに30代半ばに差し掛かり、今後どのように作家として本腰を入れていくのかというやや緊張感のある質問から始まり、この秋吉台のプロジェクトが今後どのように進むのかは誰にも分からないとした上で、突拍子のない空想からいかに社会的な手続きを丁寧に進めていって実現に近づけていくかが年齢相応のキャリアに繋がるというようないささか曖昧な仄めかしを伴う形での回答となった。実際にこのプロジェクトの構想自体は大風呂敷を拡げたようなもので、実現されるかどうかは実際のところ不透明である。30代始めから半ばという年齢は例えばライプニッツがドイツ中央にあるハルツ山地の銀鉱山の生産性向上のために派遣され、巨大な風車を山頂に建造して水をくみ上げる装置を構想して莫大な予算を費やして実験を行ったが、現地の鉱山事務局から反感を買い詐欺師扱いされ、結局は大失敗に終わった年齢と同じで、安定とはほど遠い時期でもある。しかしこの経験が初の近代的な惑星科学とも言える地質学書「プロトガイア」を執筆するきっかけとなったように、そこから何かをくみ上げていく作業はできる。それは大失敗か大成功かという未来のどこか中間にある結果の事前事後の両翼で可能なのではないかということが、今回の事前的な時間の中での制作・展示の試みの動機だったと言える。あの時集めていたものや、注目した事柄がもしかしたら重大な結果を引き起こす要因になることもあるだろうし、その中間の結果を飛び越えて、その事後に再び何か良い影響を及ぼすかもしれない。この揺れ動きを前にして、山口市で古くから疫病退散の儀礼「鷺の舞」の象徴となってきたシラサギが、こちらからは見えない水中の何かを凝視するあの神妙な振る舞いにリスペクトを払う形で、こちらもそのアチーブメントに向けて堅実に進んでいたか、それとも妄想に満ちた詐欺的言説をしていただけなのかというこの淡いのダイナミズムを、今回の滞在の成果である、射手座のブラックホールの名を拝借した展覧会『Sagittarius A*』を通して楽しむことができたということは揺るぎない事実として、我々の認識的地層の中で凝固されつつある。

展覧会会場風景

アーティストトーク 伊阪柊 森山泰地

モデレーター 会田大也(YCAM学芸普及課長)